Inhaltsverzeichnis

Fragen und Antworten zum Thema Abschlagszahlung im Handwerk:

Warum ist die Abschlagszahlung im Handwerk wichtig?

Mit Abschlagszahlungen kannst du sukzessive kleine Teile einer großen Gesamtsumme verlangen. So verhinderst du, dass du am Ende auf einer hohen Rechnung sitzen bleibst, falls der Auftraggebende beispielsweise insolvent wird.

Sind Abschlagszahlungen im Handwerk erlaubt?

Ja. Bis 2009 mussten Handwerkerinnen und Handwerker auf Abschlagszahlungen verzichten, wenn sie diese nicht vorher vertraglich vereinbart hatten. Mittlerweile dürfen sie auch ohne eine solche vertragliche Regelung Abschlagszahlungen verlangen.

Wie hoch darf die Abschlagsrechnung sein?

Die Höhe der Abschlagszahlung muss laut dem Gesetzgeber dem Wertzuwachs der Leistung entsprechen. Demnach darf keine willkürliche Abschlagszahlung festgelegt werden.

In einer Familienserie aus den 70er-Jahren (!) brachte ein Handwerker das immer noch geltende Dilemma auf den Punkt: „In unserer Branche kannst du bis zum Dach mit Aufträgen eingedeckt und trotzdem pleite sein.” Diesem Schicksal wirkst du unter anderem mit Abschlagsrechnungen entgegen.

Warum du Abschlagsrechnungen stellen solltest

Berufsanfänger und kleinere Handwerksbetriebe freuen sich oft sehr über den ersten Großauftrag! Doch dieser kann schnell zum Bumerang werden, wenn du mit deiner Auftraggeberin oder deinem Auftraggeber keine Abschlagszahlungen vereinbarst. Denn in diesem Fall besteht die Gefahr, dass du zum Abschluss des Auftrags eine große Rechnung stellen musst – und auf dieser sitzen bleibst, wenn der Auftraggebende nicht zahlen kann.

Betriebswirtschaftlich ist es keine gute Idee, sich die notwendige Liquidität über einen kurzfristigen Kredit zu beschaffen. Denn dafür fallen Zinsen an.

Abschlagszahlungen sind wichtig, denn

- sie verhindern eine Insolvenz, weil Material eingekauft werden musste,

- sie sichern eigene Liquidität, für die keine Zinsen anfallen

- und schützen vor dem Totalverlust der Forderungen, falls der Auftraggebende zahlungsunfähig werden sollte.

Wie sieht der rechtliche Rahmen für Abschlagszahlungen aus?

Einige Handwerkerinnen und Handwerker glauben, dass sie auf Abschlagszahlungen verzichten müssen, wenn sie diese nicht vorher vertraglich vereinbart haben. Bis zum Jahr 2009 stimmte diese Annahme. Inzwischen hat sich die rechtliche Lage aber deutlich zugunsten der Handwerkerinnen und Handwerker geändert.

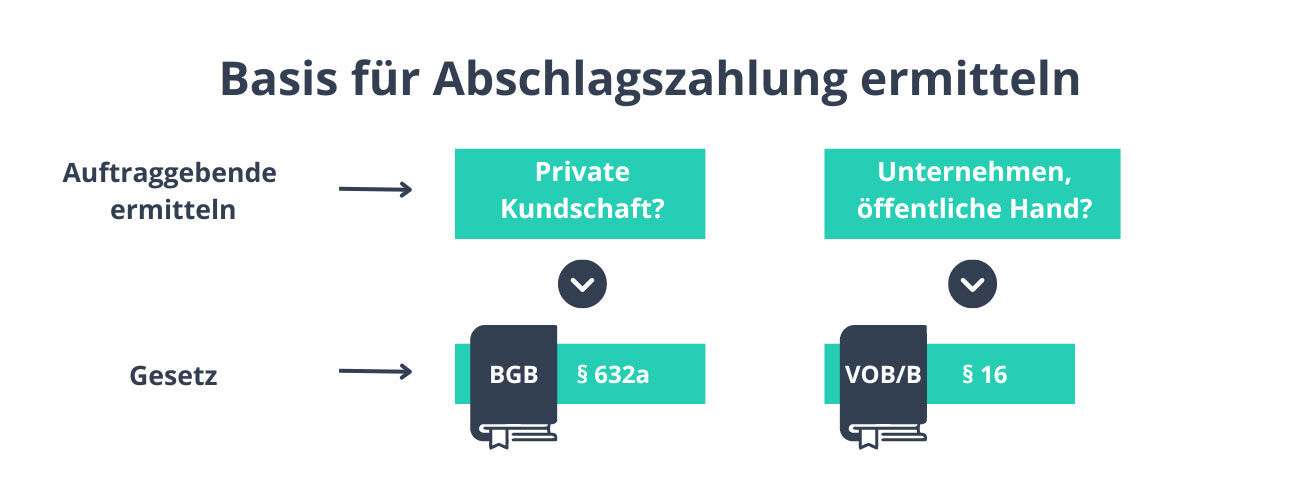

Bei Aufträgen aus öffentlicher Hand oder auch Leistungen im Rahmen von Bauträgerverträgen kommt die VOB/B zum Einsatz. Hier gibt es im § 16 der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B“ eine detaillierte Regelung zu Abschlagszahlungen1. Im Geschäft mit der privaten Kundschaft sind Sie auf das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) beschränkt. Hier regelt der § 632a Abschlagszahlungen2.

Wichtig: Auf Basis des BGB können Handwerkerinnen und Handwerker Abschlagszahlungen verlangen – sie haben darauf einen Rechtsanspruch. Es sei denn, dass diese Regelung explizit in einem Vertrag ausgeschlossen wurde. In der Praxis solltest du immer im Vertrag und der Auftragsbestätigung festlegen, dass Abschlagszahlungen verlangt werden. So kann sich die Kundschaft darauf einstellen und es gibt keine unangenehmen Diskussionen.

Die rechtliche Basis für die Abschlagsrechnung ist bei privater Kundschaft BGB §632a; bei Unternehmen VOB/B §16.

Mit einer schriftlich fixierten Vereinbarung über die zeitliche Reihenfolge und die voraussichtliche Höhe der Abschlagszahlung wissen beide Seiten, was auf sie zukommt und können entsprechend planen.

Beispiel für eine Abschlagszahlung

Nehmen wir an, du nimmst einen Auftrag im Gesamtvolumen von 100.000 Euro an. Damit du diese hohe Summe nicht erst ganz zum Schluss abrechnen musst, sondern schon zwischendurch Teilzahlungen erhältst, solltest du Abschlagszahlungen vorsehen. Zum Beispiel:

- Abschlagszahlung: 25.000 Euro; insgesamt: 25.000 Euro

- Abschlagszahlung: 25.000 Euro; insgesamt: 50.000 Euro

- Abschlagszahlung: 25.000 Euro; insgesamt: 75.000 Euro

- Abschlagszahlung: 25.000 Euro; insgesamt: 100.000 Euro

Wichtig dabei: Die Höhe der Abschlagszahlung muss dem Wertzuwachs der Leistung entsprechen. Es ist nicht erlaubt, Abschlagszahlungen in willkürlicher Höhe vorzunehmen.

Welchen Einfluss haben Mängel und Endabnahme auf die Abschlagszahlung?

Die Kundschaft argumentiert bei Abschlagsrechnungen gern damit, dass sie diese nicht zahlen will, weil es ja noch keine Endabnahme gegeben hat. Auch das hat der Gesetzgeber geregelt: Eine Abschlagszahlung setzt keine Abnahme voraus.

Das Recht steht hier auf der Seite der Handwerkerinnen und Handwerker. Aber um Missverständnissen vorzubeugen, kann es nicht schaden, vor dem Stellen der Abschlagsrechnung mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber die Teilleistungen gemeinsam zu begutachten. Eine Verpflichtung dazu besteht aber nicht.

Wenn aus Sicht des Auftraggebenden ein Mangel an den Leistungen besteht, kann er einen „angemessenen Teil“ der Abschlagsrechnung verweigern. In diesem Fall müssen Sie als Handwerkerin oder Handwerker laut Gesetz bis zur endgültigen Abnahme beweisen, dass die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde.

Kurzum: Der Auftraggebende kann lediglich einen Teil einbehalten, aber nicht die Abschlagszahlung vollständig verweigern.

Und wenn die Abschlagszahlung nicht bezahlt wird?

Reagiert die Kundschaft nicht auf die Abschlagsrechnung, muss diese angemahnt werden. Passiert innerhalb der gesetzten Frist nichts, sollten Sie die üblichen Mahnverfahren einleiten und als nächsten Schritt die Kündigung des Auftrags androhen. Verstreicht die letzte genannte Frist, können Sie den Vertrag kündigen.

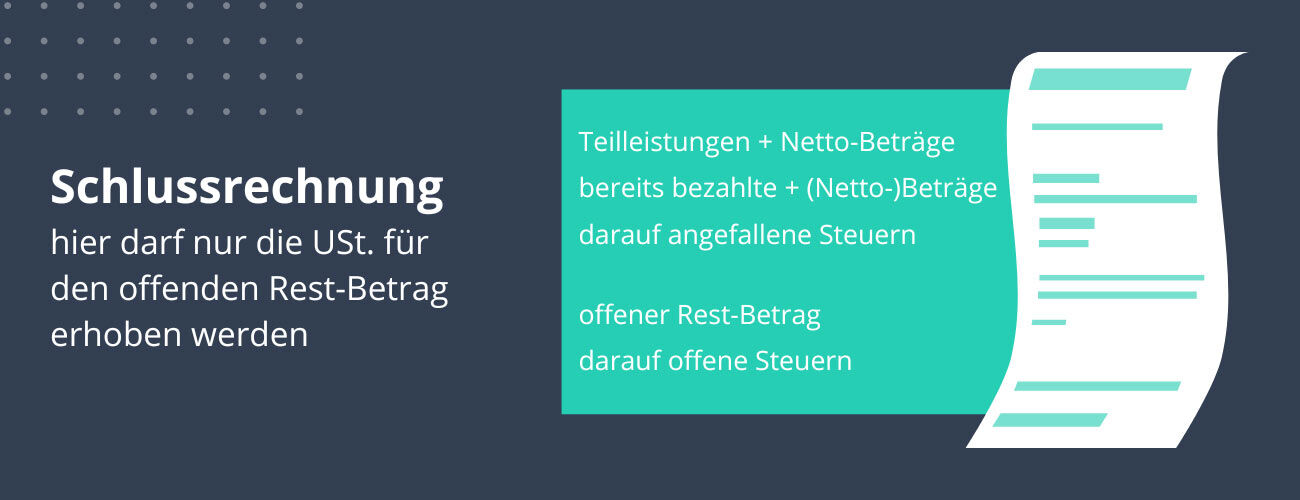

Und vor allem: Stellen Sie eine Schlussrechnung für alle Leistungen, die noch nicht abgerechnet worden sind. Es ist ratsam, sich dazu mit einem Rechtsbeistand zu beraten, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Konflikte zu vermeiden.